Dieser Blogpost erschien am 24.6.22 anlässlich des bundesweiten »Digital-Tags« im Online Bookazine und Bookstore VINCENT & VOLTAIRE unter dem Titel »Renaissance des Wissens oder: Was ist Mittel? Und was Zweck?«, als dritte Kolumne unseres gemeinsamen Symposiums 2022

Digitalisierung beschreibt, wie alle Wörter mit dem Suffix »-ierung« (z. B. »Isolierung« oder »Registrierung«) den Vorgang, dass etwas von einer äußeren Instanz in einen neuen Zustand versetzt wird. Die Digitalisierung scheint, so macht das passive Wortkonstrukt uns glauben, über uns gekommen zu sein wie ein Gewitter oder eine Pandemie. Dabei haben wir sie doch selbst erfunden! Und wir selbst sind es, die heute, bei allen neuen Möglichkeiten, in unserem digital-fremdbestimmten Arbeitsalltag, in Geschäftsmodellen, die unsere Daten sammeln und in unseren dopamingetriebenen Smartphone- und Newssüchten, in ihr gefangen sind.

Seit der Jahrtausendwende führt uns der Begriff der Digitalisierung in die Irre.

Anlässlich des dritten »Digitaltags« stellt Julia Peglow Überlegungen an, ob wir hierbei, wie so oft, nicht Mittel und Zweck verwechseln?

Die alte Idee des Wissenszeitalters

Warum haben es neues Wissen und neue Ideen manchmal so schwer, gehört

zu werden? Heute schütteln wir unsere aufgeklärten Köpfe darüber, dass große Philosophen der Antike und Astronomen des Mittelalters für ihr Gedankengut zum Stillschweigen gebracht und wegen Gottlosigkeit verurteilt wurden. Aber im Grunde genommen hat sich an diesen Mechanismen bis heute nichts geändert: Immer gibt es irgendwelche restriktiven, reaktionären und konservativen Kräfte, die aus unterschiedlichen Gründen ein Interesse daran haben, Wissen zu unterdrücken und dessen Austausch zu verhindern.

Warum? Worin besteht das Geheimnis dieses wertvollen Rohstoffs des Wissens, dass ihm so viel Aufmerksamkeit zu Teil wird? Warum brauchen neues Wissen und neue Sichtweisen so lange, um sich durchzusetzen? Und, was noch viel bedenklicher ist: Warum vergessen wir, was wir schon einmal wussten?

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben einige Vordenker:innen erkannt, dass wir an der Schwelle einer Zeitenwende stehen – sie waren es, die den Begriff der Wissensgesellschaft prägten, der das Industriezeitalter ablösen sollte. Zum Beispiel der Physikochemiker, Soziologe und Philosoph Michael Polanyi, der die Überzeugung vertrat, Fundament allen Forschens sei die Kraft unabhängigen Denkens und der Wahrheitssuche. In seinem Buch »The Tacit Dimension« von 1966 unterscheidet er erstmals zwischen implizitem und explizitem Wissen. Zeit seines Lebens hat ihn dieses Rätsel umgetrieben, »dass wir mehr wissen, als wir zu sagen wissen«. Dass es so etwas wie tiefes, intuitives Wissen gibt – schweigendes Wissen. Einer, der sich über die Folgen der Wissensgesellschaft Gedanken machte, ist Jeremy Rifkin. Sein Buch »Das Ende der Arbeit« erschien 1995 – zur selben Zeit, als die Digitalisierung gerade dabei war, durch Desktop Publishing-Anwendungen das alte Setzerhandwerk zu zerstören; eine Folge, die Rifkin in seinem Weltbestseller damals schon beschrieb: dass im Informations- und Wissenszeitalter die menschliche Arbeit überflüssig werden würde – mit drastischen gesellschaftlichen Folgen.

Neil Postman suchte 1999 in seinem Buch »Die zweite Aufklärung: Vom 18. ins 21. Jahrhundert« eine Einordnung des rasanten Fortschritts des Wissenszeitalters in einen größeren, philosophischen und humanistischen Kontext. Irgendwie fehlen uns heute solche Denker:innen, Philosoph:innen und Essayist:innen wie Michael Polanyi, Neil Postman und andere wie Susan Sontag oder Vilém Flusser. Der Menschenschlag der Denker:innen ist, so kann es einem manchmal vorkommen, im Digitalzeitalter ausgestorben – stattdessen schwappt permanent eine Welle aus schwarm- und botgenerierten Meinungen um den Globus: Chats, Posts, Tweets, Hashtags, Shitstorms. Es ist keiner mehr da, der uns eine größere Richtung vorgibt. Der humanistische und kritische Diskurs über Technologie, ihre Auswirkungen auf den Menschen und unsere Gesellschaft, ist irgendwie im Sande verlaufen. Sind das Schnelle-Antworten-Internet und Google daran schuld? Das Smartphone, das wir rund um die Uhr in der Hand haben? Social Media, das alle Messages nach dem Kriterium »likeable« gleichmacht? Liegt es an der Monokultur der Tech-Branche, in die kaum eine Geisteswissenschaftler:in je einen Fuß setzt, oder daran, dass der Schwarm nur noch teilt, kommentiert und sampelt und keinen originären, neuen Gedanken mehr hervorbringt? Wer kann sie jetzt beantworten, unsere tieferen Fragen nach dem Sinn, wie wir unsere Zeit, das Digitalzeitalter, einzuordnen haben, in einem größeren soziologischen, historischen und philosophischen Zusammenhang?

Move fast and break things

Dass Wissen und Daten so eng miteinander verwandt sind, um diesen Zusammenhang wussten wir also schon einmal – immerhin beschrieben die oben genannten klugen Denker:innen die nächste Evolutionsstufe des Menschen als Informations- oder Wissenszeitalter. Es ist wie eine kleine Renaissance, den Begriff der Wissensgesellschaft wiederzuentdecken: Er stellt den Rohstoff »Wissen« ins Zentrum; die Digitalisierung kommt gar nicht darin vor, obwohl erst die digitale Speicherung und Übertragung mit Lichtgeschwindigkeit auf der neu entstandenen »Datenautobahn« dem Rohstoff des Wissens um die Jahrtausendwende zu seinem endgültigen Durchbruch verhalf. Zwei Dekaden später befinden wir uns inmitten einer Zeit, die salopp und landläufig »Digitalisierung« genannt wird. Der Stoff des Wissens ist in unserer Zeit, in dem das gesamte Weltwissen im Internet nur einen Klick entfernt ist, so omnipräsent, so leicht zu haben, dass wir einen blinden Fleck für ihn entwickelt haben – ähnlich wie wir uns selten Gedanken machen über die Luft die wir atmen oder der Fisch das Wasser nicht sieht, in dem er schwimmt.

»Digitalisierung« beschreibt, wie alle Wörter mit dem Suffix »-ierung« (z. B. »Isolierung« oder »Registrierung«) den Vorgang, dass etwas von einer äußeren Instanz in einen neuen Zustand versetzt wird. Dieser Vorgang ist unter Umständen gewaltsam, etwas kann dabei kaputtgehen oder sogar zerreißen. Digitale Transformation, Disruption, »Move fast and break things« (das interne Motto, das Facebook bis 2014 verwendete) – die martialische Sprache der Digitalisierung impliziert das Trauma des letzten Jahrzehnts. Ein Jahrzehnt, in dem tatsächlich ganze Industrien über Nacht durch technologische Lösungen hinweggefegt wurden – einen Algorithmus oder eine App.

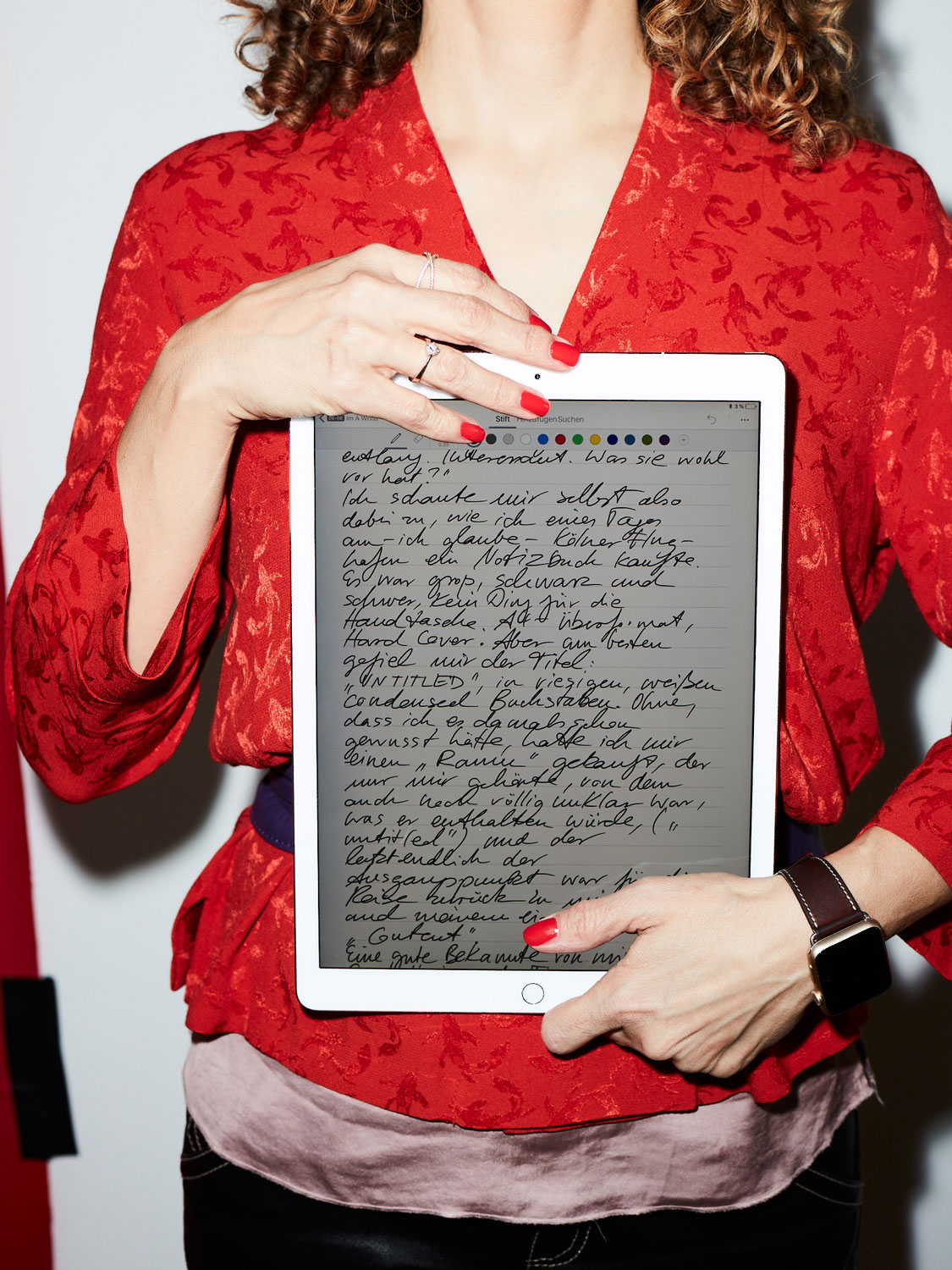

Sprache formt unsere Sicht auf die Welt. Ungefähr zwanzig Jahre hatte der Begriff Digitalisierung schon Zeit, uns auf die falsche Fährte zu locken und uns zu einer monokausalen Sichtweise der Welt zu verführen: dass die technologische Entwicklung der Zweck ist, der die Mittel heiligt. Dass Technologie die Antwort ist. So oft hört man in Unternehmen und Institutionen: »Wir müssen digitaler werden!« Aber was soll das eigentlich heißen? Neulich hat mir jemand, der in einem deutschen Automobilkonzern arbeitet, erklärt, Digitalisierung bedeute, dass sie jetzt alle Papierunterlagen einscannen. Ein anderer aktionistischer Versuch ist, einen »Digitalbeauftragten« zu ernennen, der sich dann um »alles Digitale« zu kümmern hat. Aber was soll das sein? In einer Zeit, die wahlweise nur noch aus flüssigem Wissen und Daten besteht? Ebenso reflexartig rufen alle, wenn von Digitalisierung der Schule die Rede ist, nach Tablets im Unterricht. Als wäre ein technisches Gerät die Lösung aller Probleme. Höchste Zeit, dass wir uns an den Purpose, das Wissen, erinnern! Denn er definiert so viel besser, um was es gehen sollte: um eine neue Denkweise, um neues Wissen, neue Formen des Wissenstransfers und der Wissensvermittlung.

Der Weg der Veränderung ist viel anstrengender, als dass es mit der Anschaffung technologischer Tools getan wäre: Er führt tief in die Strukturen – bis hinunter ins Eingemachte. Aber das würde ja echte Veränderung bedeuten!

Geistesverwandte

Wissen und Daten, sie sind einander so ähnlich. Sie sind nicht nur Geistesverwandte, sondern mehr: Sie sind ein und derselbe Stoff, nur in unterschiedlichen Aggregatzuständen, mit jeweils anderen Fließgeschwindigkeiten. In manch starrer, hierarchischer Unternehmenskultur fließt er zu langsam und erstarrt sogar vollends. In den intelligenten neuen Produkten, Apps und Digitalen Services fließt er teilweise zu schnell und leakt unkontrolliert. Beide Szenarien haben eines gemeinsam: Es gibt keinen gesunden Flow. Egal ob als Ideen oder als Daten – es ist die Fließeigenschaft des Wissens, die entscheidend ist. Wenn es frei fließen und zirkulieren kann, ist es pure Energie. Wenn es aber stockt oder unkontrolliert fließt, kann es zu einem toxischen Stoff werden. Dieser Zustand gestörter Wissens- und Kommunikationskreisläufe, in denen sich unterschiedliche Konsistenzen und Viskositäten gegenseitig abstoßen wie Essig und Öl, beschreibt genau das Problem in vielen Organisationsstrukturen unserer Zeit: totaler Kommunikationsoverflow – und dennoch kein echter Wissenstransfer. Exponentielle Beschleunigung in der technologischen Entwicklung – aber alle digitalen Kanäle verstopft. Leakende Datenströme – bei gleichzeitiger systematischer Verhinderung von innovativem Denken.

Irgendwie haben wir diese Rollenverteilung – was Mittel ist und was der Zweck – aus den Augen verloren. Dabei ist sie immens wichtig: Wissen ist der Zweck. Wissensgesellschaft, das trägt einen idealistischen Auftrag in sich, den Stoff, um den es bei all der Veränderung überhaupt geht: das Wissen – neues Denken, neue Ideen und deren Austausch. Daten und Digitalisierung sind nur das Mittel. Und dennoch hat dieser technoide, utilitaristische Begriff in den letzten Jahren die Oberhand im Sprachgebrauch gewonnen. Der Begriff Digitalisierung hat uns den ursprünglichen Purpose, das Wissen, vergessen lassen und stattdessen die Technologie als Selbstzweck in den Mittelpunkt gerückt. Das hat uns den Blick verstellt für weitere wichtige Zusammenhänge. Man könnte sich ja direkt wundern, was die Erklärung ist für die Parallelität der Ereignisse unserer Zeit: Wie kann es sein, dass die Digitalisierung der Treiber für die großen, soziologischen Verschiebungen in Unternehmen sein soll, Diversity und New Work beispielsweise? Die Antwort ist: Sie ist nicht der Treiber! Sie war und ist immer nur das Mittel. Die eigentliche Ursache für den gewaltigen Paradigmenwechsel hin zu Öffnung von Monokulturen, heterogenem Denken, bottom-up und agilem Arbeiten ist viel größer: Es ist die veränderte Anwendung des Wissens, die hier zu umwälzenden Veränderungen führt.

Wenn wir aber die Chance nutzen, wenn wir uns an den Purpose erinnern – das Wissen – dann muss unsere Zeit kein Höllenritt auf der Exponentialkurve der digitalen Transformation sein – wer will das schon? Vielmehr können wir sie dann als das Zeitalter sehen, in dem sich der Wissenskreislauf schließt. Vielleicht ist unsere Zeit ja gar keine lineare Achse in die unausweichliche, technoide Zukunft – sondern eine Heimkehr. Eine Renaissance.